Boris Buden, noviembre de 2025

e-flux Notes vuelve a publicar «With the Blow of a Paintbrush: Contemporary Fascism and the Limits of Historical Analogy» (Con un golpe de pincel: el fascismo contemporáneo y los límites de la analogía histórica), de Boris Buden, que apareció originalmente en el número 76 de la revista e-flux (octubre de 2016), una valoración muy oportuna de la analogía entre las formas contemporáneas e históricas del fascismo.

¿Existe el fascismo contemporáneo? Nuestra mayor dificultad para responder a esta pregunta es que nos basamos casi exclusivamente en la analogía histórica. Somos como descriptivistas filosóficos dogmáticos que creen que el significado de la palabra «fascismo» fue definido hace mucho tiempo por un determinado conjunto de características descriptivas, y ahora exploramos meticulosamente la realidad en busca de otras similares. Si bien la realidad actual ofrece cada vez más puntos de semejanza socioeconómicos, políticos y culturales con el fascismo histórico, estos nunca convergen por completo. Como resultado, debemos abstenernos constantemente de calificar de «fascista» la situación en la que vivimos.

Tomemos como ejemplo los regímenes de derecha que florecen en Europa oriental y sudoriental, en países como Polonia, Hungría, Croacia y Serbia. Estos regímenes legitiman su gobierno con la retórica nacionalista más extrema, purga sus países de minorías, libra guerras alimentadas por el racismo con sus vecinos, sigue la lógica de Blut und Boden (sangre y suelo) en sus políticas culturales, borra activamente la memoria de las luchas antifascistas, renombra sus calles y plazas con nombres de fascistas y colaboradores nazis notorios de la Segunda Guerra Mundial, reescribe sus libros de texto escolares desde un ángulo profascista… y, sin embargo, todo esto, de alguna manera, no justifica que se tilde a estas sociedades de fascistas. Las personas que viven en estos países disfrutan de muchas libertades liberales y derechos democráticos. Obtienen su información de diversas fuentes mediáticas independientes, votan en elecciones democráticas y eligen libremente a sus representantes parlamentarios y gobiernos. Estas naciones incluso han sido admitidas en la Unión Europea. Por lo tanto, nuestro discurso sobre el «fascismo» en estos lugares se limita a una vaga analogía histórica. En vista de ello, ¿hay alguna razón para seguir utilizando la palabra «fascismo» hoy en día?

De hecho, este tipo de comparación puede mejorar de forma productiva nuestra comprensión de la realidad social, pero solo si nos negamos a dejarnos llevar por un optimismo ingenuo, tanto en el sentido histórico como conceptual.

En lo que respecta a la historia, este optimismo ingenuo consiste en la creencia de que lo peor ya ha pasado. Pero existe una clara posibilidad de que lo que ocurrió hace menos de un siglo en Europa no fuera más que una prueba de concepto fascista, y que les espere una forma mucho peor de ese mal. Esto rara vez se les ocurre, lo que limita enormemente el valor de la analogía. Entienden el fascismo solo de forma retrospectiva, lo que les ciega ante el fascismo que está por venir.

La analogía también presenta una deficiencia conceptual. Existe el peligro de pensar que un análisis preciso y objetivo de las tendencias fascistas en una sociedad dada nos hará conscientes de su amenaza para la supervivencia misma de las personas y la sociedad como tal. Lo que hemos aprendido del fascismo histórico es que quienes lo estudiaron —quienes comprendieron la ideología fascista y los mecanismos políticos y psicológicos de su realización— no solo fueron débiles a la hora de afrontar sus desafíos. Tampoco reconocieron su peligro a tiempo, a pesar de que los fascistas nunca ocultaron sus verdaderas intenciones. El mejor ejemplo lo proporcionó Mussolini en 1922, en su periódico Il Popolo d’Italia: «¿Los demócratas de Il Mondo quieren conocer nuestro programa?», gruñó en respuesta a una pregunta de Il Mondo, un periódico liberal. «Es para romperles los huesos a los demócratas de Il Mondo». A la gente se le dijo abiertamente lo que les sucedería, pero, por alguna razón, seguían siendo incapaces de evitarlo. Esto significa que, al considerar el fascismo contemporáneo como análogo al fascismo histórico, debemos centrarnos en las condiciones de su desconocimiento subjetivo. En resumen: no se trata de qué se asemeja al fascismo del pasado en nuestra realidad social, sino de qué nos lleva a ignorar su surgimiento en el futuro.

Esta contradicción queda clara cada vez que se les dice que se tomen el fascismo en serio. Muy al contrario: el fascismo es un fenómeno que se malinterpreta con mayor facilidad cuando se toma demasiado en serio. No se puede explicar, es decir, sin tener en cuenta lo intrínsecamente ridículo que es el fascismo. Esto es lo que debe tener en cuenta cualquier análisis serio de sus formas contemporáneas. Por desgracia, las ciencias sociales no están bien equipadas para reflexionar sobre la vida social desde la perspectiva de la comedia. Sin embargo, las artes sí lo están. Piense en El gran dictador, de Charlie Chaplin. O en Hannah Arendt, cuando tomó como lema para Eichmann en Jerusalén unos versos del famoso poema de Bertolt Brecht de 1933 «Oh, Alemania, madre pálida», en el que se lee: «Oh, Alemania, al oír los discursos que resuenan en su casa, uno se ríe».

No hay razón para no reírse al analizar las tendencias fascistas en nuestras sociedades contemporáneas. Incluso cuando se trata de uno de los temas más importantes de dicho análisis —la composición de clases y la dinámica sociopolítica que dan lugar y fomentan estas tendencias— no tenemos por qué abstenernos de reír. Los paralelismos contemporáneos con las burlescas figuras históricas de Hitler y Mussolini nos hacen reír y, al mismo tiempo, confirman la inminente amenaza fascista.

I.

Imaginemos a un Don Quijote de nuestros tiempos que es pintor, un pintor hombre, por supuesto, y bastante famoso, al menos a nivel local. Ya ha sido incluido en el canon histórico-artístico de su país, admitido en su Academia de las Artes y las Ciencias y nombrado emérito de la Facultad de Bellas Artes local. Sus pinturas al óleo ocupan un lugar destacado en la exposición permanente del Museo Nacional de Arte Moderno. Sus dibujos decoran el edificio del Parlamento y los salones de la élite local. También disfruta de una vida cómoda en una villa en el barrio rico de la capital, así como de muchas formas de reconocimiento cultural y social, desde premios nacionales hasta cargos honoríficos. Los medios de comunicación locales le piden regularmente su opinión sobre temas ajenos al arte, por lo que también se le considera una especie de figura política. Y, sin embargo, esta persona, por lo demás exitosa y prominente, es en realidad profundamente infeliz. Toda su gloria e incluso su propia identidad como artista se evaporan milagrosamente más allá de las fronteras de su cultura nacional. En el extranjero, en lo que él llama la «burbuja neblinosa» de la escena artística mundial, es simplemente un don nadie.

Sin embargo, no lo acepta sin más. Regularmente expresa su odio hacia el mundo artístico internacional, al que califica de decadente, corrupto y estéticamente irrelevante, y acusa a sus compañeros artistas, que gozan de cierto reconocimiento internacional, no solo de haber vendido su alma al mercado artístico mundial y sus tendencias de moda, sino también de haber traicionado sus culturas nacionales. Aunque normalmente habla con disgusto de cualquier tipo de performance artística o arte activista, llegó a organizar una especie de performance propia. Asistió a la inauguración de una exposición internacional en la capital con una camiseta con el lema: «Un artista que no sabe hablar inglés sigue siendo un artista». Acosó verbalmente a la comisaria. El público no le tomó en serio e incluso se rió de él, por lo que ahora está considerando actos más radicales, como destruir obras de arte de sus colegas reconocidos internacionalmente. Pero su viejo amigo, un poeta local —profundamente decepcionado por la marginación de su lengua nacional y su poesía dentro de la cultura globalizada de una generación más joven— le aconseja encarecidamente que no lo haga. Luchar contra molinos de viento, dice el poeta, le haría aún más ridículo.

Sin embargo, nuestro pintor no es Don Quijote hasta que encuentra a su Sancho Panza, ese hombrecillo enfadado que perdió su trabajo después de que la fábrica en la que trabajaba se trasladara al otro lado del mundo y que ahora, viendo cómo su país se inunda de mano de obra inmigrante barata, no puede esperar encontrar uno nuevo. Es cierto que nunca ha sido rico y famoso como el pintor, pero ahora es aún más pobre e irrelevante que nunca. Por eso, a pesar de todas sus diferencias, estos hombres tienen algo importante en común: los recuerdos de un pasado mejor y la voluntad de recuperarlo. Es un pasado del que ellos fueron los héroes, uno como pintor y el otro como trabajador, dos figuras históricas de una modernidad industrial local que personificaban a la perfección su orden social: arriba, la élite cultural responsable de la reproducción ideológica de la sociedad, y abajo, la clase trabajadora, que proporcionaba su reproducción económica. Ambos estaban unificados dentro del marco político de un Estado-nación más o menos asistencialista. Este era el mundo perfecto de su juventud: transparente, manejable, estable y seguro. No solo conocían su lugar en la sociedad y en el mundo en general, sino que también eran capaces de discernir claramente las tres dimensiones principales del tiempo lineal como una misma historia: ayer era un mal pasado, hoy es un buen presente y mañana será un futuro mejor. Su vida en este mundo era sin duda única, pero al mismo tiempo era universal, es decir, absolutamente traducible y conmensurable. Vivían en su propia sociedad, su propio Estado-nación y su propia cultura; hablaban su propio idioma, pintaban su propia historia del arte y trabajaban en sus propias fábricas fordistas. Al igual que, aparentemente, todos los demás en el mundo. Y así compartían algo crucial, tanto entre ustedes como con el mundo entero: un profundo sentimiento de pertenencia nacional, es decir, de pertenencia a una comunidad imaginada unida por una narrativa común llena de grandes gobernantes, héroes trágicos, acontecimientos gloriosos y logros culturales inestimables. Mientras que el pintor creía verdaderamente en esta historia, el obrero creía que el pintor sabía mejor en qué creer.

Pero un día se dieron cuenta de que ese mundo había desaparecido y que ambos, cada uno en su ámbito particular, se habían quedado atrás. Ahora observan impotentes cómo su lenguaje se desmorona y se convierte en una lengua vernácula premoderna, cómo sus propios hijos destrozan su cultura, cómo les quitan sus puestos de trabajo y cómo su futuro es peor que su pasado. Sin embargo, no se han rendido. Se han quedado donde están, cada uno en su ámbito, enfadados pero seguros de sí mismos porque han sobrevivido al intento de deconstrucción por parte de las teorías antiesencialistas más avanzadas y de los experimentos neoliberales de sus élites «glocales»; han sobrevivido a la precariedad, la globalización, la gentrificación, la flexibilización, los bancos, el terrorismo, el multiculturalismo, la Unión Europea e incluso la victoria final de la democracia liberal.

El Don Quijote de Cervantes tenía una obsesión lunática por los romances caballerescos, lo que establece un bonito paralelismo con el deseo de autenticidad de nuestro pintor y su identificación con los grandes héroes de su cultura nacional. Incluso el antiguo trabajador industrial que interpreta a Sancho Panza podría recuperar de nuevo cierta identidad funcional, al menos culturalmente. Y parece que pueden quedarse allí, cada uno en su esfera particular, para siempre. A menos que alguien los reúna.

Para ello necesitaremos una tercera figura: un político que prometa un futuro mejor, aunque solo sea en forma de restauración de un pasado mejor. En este caso, las aventuras de nuestro pintor y nuestro trabajador no serán menos divertidas. Pero evocarán una cierta sensación de peligro real. Sin embargo, este peligro aún no será el peligro del fascismo. Para ello se necesita una cuarta figura, una que respalde las promesas del político con el poder material, es decir, con el capital.

En su obra La economía y la estructura de clases del fascismo alemán, Alfred Sohn-Rethel demostró claramente cómo las fuerzas monopolísticas de un capitalismo alemán en crisis respaldaron al Partido Nazi para establecer un nuevo régimen de acumulación que les permitiera transferir sus pérdidas a la sociedad por medio del Estado, lo que hoy en día se conoce como rescate financiero. Esto es lo que, en esencia, allanó el camino para la dictadura fascista. Ofreció una solución a la crisis del sistema generada por la economía. Así, lo que llevó al fascismo al escenario de la historia moderna fue su capacidad para gestionar las debilidades de sus socios políticos.

Si es así, no hay razón para que el fascismo no pueda volver a hacerlo, ayudando a esas dos lamentables criaturas que quedaron al margen de la historia, reuniéndolas y dándoles a cada una un papel en su propia historia. Don Quijote tendrá la oportunidad de volver a luchar contra los molinos de viento, pero ya no como el héroe de una farsa. Esta vez, el pintor aplastará los podridos molinos de viento de nuestra democracia… con un solo golpe de su pincel.

II.

Aunque esta analogía histórica pueda hacernos reír y reconocer adecuadamente las tendencias fascistas de nuestra era contemporánea, por sí sola no puede prepararnos para la amenaza real del fascismo. Se necesita algo más, una cierta predisposición puramente subjetiva.

Este es un problema que George Orwell abordó hace mucho tiempo. En marzo de 1940, publicó una reseña de la traducción al inglés de Mein Kampf, de Adolf Hitler, en New English Weekly.[1] Era la segunda edición británica del libro. La primera, que se había publicado solo un año antes, fue editada, como afirma Orwell, «desde un punto de vista pro-Hitler». Así, en 1939, el año en que comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler seguía siendo un respetable político alemán en Gran Bretaña. En el prefacio de la segunda edición, el editor admite haber intentado «suavizar la ferocidad del libro y presentar a Hitler de la forma más amable posible». Las clases propietarias, como escribe Orwell, estaban dispuestas a perdonarle casi cualquier cosa. Para la derecha —y también para muchos en la izquierda— el nacionalsocialismo era en ese momento simplemente una versión del conservadurismo.

Lo que es aún más aterrador de esta historia es que el cambio radical que sufriría la imagen pública de Hitler (de político conservador a fascista peligroso) no tenía nada que ver con ningún cambio en sus ideas. ¡Al contrario! Orwell destaca que, en 1939, las opiniones y los objetivos políticos de Hitler apenas habían cambiado en más de quince años: «lo que llama la atención es la rigidez de su mente, la forma en que su visión del mundo no evoluciona». Pero para Orwell, en marzo de 1939, ya está perfectamente claro que el pacto ruso-alemán no representa más que una alteración del calendario. El plan que Hitler estableció en Mein Kampf era aplastar primero a Rusia y después a Inglaterra: «Pero le llegará el turno a Rusia… Sin duda, así es como lo ve Hitler». Todo lo que Orwell necesita para reconocer el fascismo que viene del futuro es leer las palabras de un fascista decidido a hacer realidad ese futuro. No hay necesidad de invertir en una retórica del tipo «análisis sobrio de la realpolitik contemporánea». Para Orwell, Mein Kampf de Hitler es «la visión fija de un monomaníaco que probablemente no se verá muy afectada por las maniobras temporales de la política de poder».

Cuando se trata de la lógica de la realpolitik fascista, el llamado enfoque realista es peor que desacertado, es cómplice. Después de la guerra, en la primavera de 1946, Orwell escribió un artículo sobre el filósofo y teórico político estadounidense James Burnham, que había publicado varios libros y numerosos artículos durante la Segunda Guerra Mundial.[2] En el artículo, Orwell destacaba los numerosos errores de Burnham a la hora de predecir el desarrollo histórico real de la guerra.

En su libro The Managerial Revolution, escrito en parte durante la segunda mitad de 1940, cuando los alemanes habían invadido Europa occidental y bombardeaban Gran Bretaña, Burnham profetizó la victoria alemana, el aplazamiento de la guerra ruso-alemana hasta después de la derrota de Gran Bretaña y la posterior derrota de Rusia. Luego, en una nota escrita para la edición británica del libro a finales de 1941, cuando los alemanes se encontraban en las afueras de Moscú, Burnham declaró que la derrota de Rusia era inevitable. En un breve artículo escrito para la revista Partisan Review en 1944, poco después de la firma de un nuevo tratado ruso-japonés, Burnham predijo que los soviéticos unirían sus fuerzas con los japoneses contra Estados Unidos. Después, en el invierno de 1944, cuando el Ejército Rojo avanzaba rápidamente en Europa del Este mientras los aliados occidentales seguían atascados en Italia y el norte de Francia, Burnham publicó otro artículo en Partisan Review en el que predecía que los rusos conquistarían el mundo entero… y así sucesivamente. «En cada punto», escribe Orwell, «Burnham predice una continuación de lo que está sucediendo en ese momento». Esto, para Orwell, representa «una grave enfermedad mental», cuyas raíces se encuentran «en parte en la cobardía y en parte en la adoración del poder». En cada caso, Burnham obedecía al mismo instinto: inclinarse ante el conquistador del momento y aceptar la tendencia existente como irreversible. Esa actitud hacia los acontecimientos históricos y políticos —que, según Orwell, prevalecía entre los intelectuales de la época— es el núcleo mismo de la percepción errónea, históricamente catastrófica, de la amenaza fascista. Para Orwell, esto demuestra el daño que causa al sentido de la realidad el cultivo de lo que se denomina «realismo», que no es más que el efecto de la sumisión total del sentido común, no tanto a la lógica de la realidad objetiva, sino más bien a las relaciones de poder existentes, de las que esta supuesta realidad objetiva es una expresión reificada.

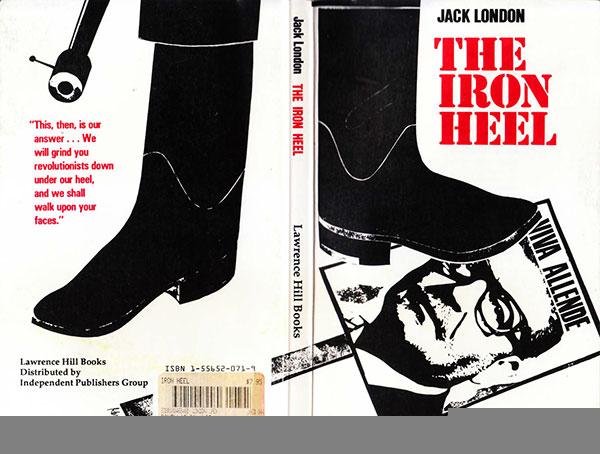

Pero no todas las personas pensantes sucumben a ese «realismo». En contraste con Burnham, Orwell identifica a Jack London como un intelectual sensible a los peligros del fascismo. Al reseñar su libro de 1909, El talón de hierro, en la primavera de 1940, Orwell se opone a la opinión, común en la época, de que la novela de London predecía la llegada de Hitler.[3] Para Orwell, se trataba simplemente de una historia sobre la opresión capitalista. London había aceptado las ideas principales del marxismo, pero solo intelectualmente. Orwell subrayaba que, por su temperamento, London era muy diferente de la mayoría de los marxistas. «Con su amor por la violencia y la fuerza física, su creencia en la «aristocracia natural», su adoración por los animales y su exaltación de lo primitivo», razonaba Orwell, London «tenía en sí mismo lo que algunos podrían llamar con razón una vena fascista». Sin embargo, lejos de hacer a London susceptible al fascismo, «esto probablemente le ayudó a comprender cómo se comportaría la clase poseedora una vez que se viera seriamente amenazada». El autor de esta novela de ciencia ficción triunfa precisamente donde, para Orwell, la mayoría de los marxistas, o como él los llama «socialistas marxistas», han fracasado. «No vieron ningún peligro en el fascismo hasta que se encontraron a las puertas del campo de concentración». Pero Jack London, Orwell está convencido, no habría cometido el mismo error: «Su instinto le habría advertido de que Hitler era peligroso».

Volviendo ahora a la cuestión de qué predisposiciones subjetivas se requieren para reconocer adecuadamente la amenaza fascista, podríamos llegar a una conclusión provisional, aleccionadora y profundamente inquietante:

Una persona que tenga algún tipo de afinidad con los fascistas o comparta con ellos ciertos rasgos de carácter será más propensa a percibir adecuadamente el peligro del fascismo que alguien que sea claramente diferente de ellos. Ser civilizado, tolerante y razonable no nos ayudará mucho a reconocer la amenaza fascista. Más bien al contrario: una persona «salvaje» reaccionará más rápidamente a esa amenaza que una civilizada. Alguien con un carácter agresivo y radical, una especie de extremista, sabrá lidiar mejor con el fascismo que alguien pacífico, tolerante y conciliador.

Cuando se trata del fascismo, nuestras capacidades intelectuales se enfrentan a sus propios límites. Una actitud puramente intelectual hacia el fascismo es una desventaja. Una visión racional del «estado real de las cosas» solo es útil en la medida en que prepara la voluntad para enfrentarse abiertamente a él, incluso si esta voluntad es completamente irracional. Lo mismo se aplica al llamado análisis político objetivo, ya sea que siga algún paradigma sociocientífico verificado o se base en la experiencia histórica examinada críticamente. En este caso, el conocimiento o la sabiduría son menos fiables que el instinto o la ingenuidad infantil.

Tampoco debemos olvidar la cobardía común o la adoración oportunista del poder. Ambas son las principales culpables de nuestra ceguera hacia el fascismo, aunque solo sea porque son muy comunes.

Y, por último, está la fascinación generalizada por las ideas y visiones fascistas, a pesar de que a menudo son completamente ridículas. Junto con Orwell, uno solo puede reírse de la visión de Adolf Hitler de «un Estado de 250 millones de alemanes con mucho «espacio vital» (que se extiende hasta Afganistán o por ahí), un horrible imperio sin cerebro en el que, en esencia, nunca ocurre nada excepto el entrenamiento de jóvenes para la guerra y la cría interminable de nueva carne de cañón».[4]

Aunque Orwell no mostró ningún interés por las visiones de Hitler, le impresionó profundamente su imagen, la imagen de un hombre que sufría intensamente, un mártir, un Cristo crucificado, un héroe abnegado que luchaba contra viento y marea. «Uno siente… que está luchando contra el destino, que no puede ganar y, sin embargo, que de alguna manera se lo merece», escribe Orwell, admitiendo abiertamente que nunca ha sido capaz de sentir aversión por Hitler. Sin embargo, añade inmediatamente: «He reflexionado que sin duda lo mataría si pudiera tenerlo a mi alcance».[5] De hecho, Bertolt Brecht dijo lo mismo; justo después de los versos citados anteriormente, Brecht escribió: «Pero quienquiera que lo vea, busca su cuchillo».

Establecer analogías entre el fascismo contemporáneo y el fascismo histórico no es, ni mucho menos, nuestra peor herramienta analítica para hacer frente a los peligros del capitalismo global actual, sumido en la crisis. Así que más vale que la utilicemos de forma productiva, pero solo en la medida en que tengamos otra herramienta a mano: un cuchillo.

Notas:

- Disponible en George Orwell, The Collected Essays, Journalism and Letters, vol. 2 (Londres: Secker & Warburg, 1968).

- Orwell, Collected Essays, Journalism and Letters, vol. 4.

- Orwell, Collected Essays, Journalism and Letters, vol. 2.

- Reseña de Mein Kampf.

- Reseña de Mein Kampf.

Boris Buden es escritor, teórico cultural y traductor. Nacido en la antigua Yugoslavia, estudió filosofía en Zagreb y teoría cultural en la Universidad Humboldt de Berlín. Desde principios de la década de 1980, ha publicado ensayos y libros sobre teoría crítica y cultural, psicoanálisis, política y arte contemporáneo en croata, alemán e inglés. Imparte docencia en universidades europeas y conferencias en todo el mundo. Buden es investigador permanente del Instituto Europeo de Políticas Culturales Progresistas de Viena y actualmente reside en Berlín.

———————————

Artículos relacionados:

DEMOCRACIAS Y SU DERIVA AUTOCRÁTICA

——————————-