¿Qué terrible suceso obligó a los anasazi a huir de su tierra de origen para no volver nunca más?

Por David Roberts, julio de 2003

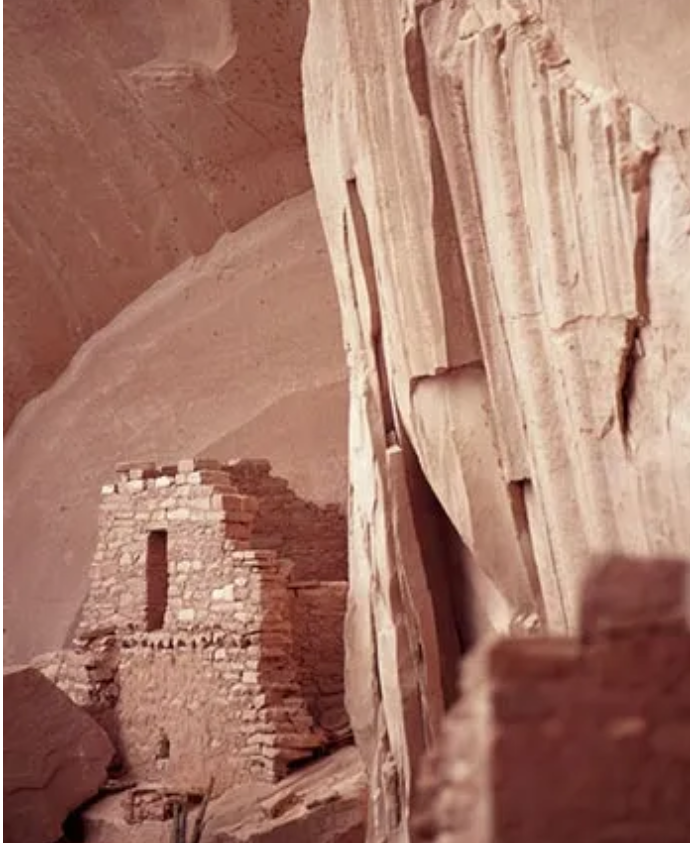

Alrededor del año 1250 d.C., buscando refugio de alguna amenaza desconocida, los anasazi emigraron de aldeas abiertas a viviendas casi inaccesibles. Una generación más tarde, volvieron a trasladarse. Douglas Merriam

Los cuatro caminamos lentamente por el profundo y estrecho cañón del sur de Utah. Era pleno invierno y el arroyo que corría a nuestro lado estaba congelado, formando elegantes terrazas de hielo lechoso. Aun así, el lugar tenía un atractivo acogedor: si hubiéramos querido acampar, habríamos podido elegir una orilla cubierta de hierba junto al arroyo, con agua clara corriendo bajo la piel de hielo, ramas muertas de álamo para hacer fuego y -bajo las paredes rocosas de 800 pies de altura- resguardarnos del viento.

Sin embargo, hace más de siete siglos, los últimos habitantes del cañón tomaron una decisión muy distinta sobre dónde vivir. Al doblar un recodo del sendero, Greg Child, un experto escalador de Castle Valley (Utah), se detuvo y miró hacia arriba. «Allí», dijo, señalando un saliente casi invisible justo debajo del borde del cañón. «¿Ves las viviendas?» Con los prismáticos, pudimos distinguir las fachadas de una hilera de estructuras de barro y piedra. Subimos hacia ellas, jadeando y sudando, con cuidado de no desprender rocas del tamaño de pequeños automóviles que se tambaleaban sobre soportes inseguros. Por fin, a 150 metros por encima del fondo del cañón, llegamos al saliente.

El aireado asentamiento que exploramos había sido construido por los anasazi, una civilización que surgió en el año 1500 a.C. Sus descendientes son los actuales indios pueblo, como los hopi y los zuni, que viven en 20 comunidades a lo largo del río Grande, en Nuevo México y en el norte de Arizona. En los siglos X y XI, ChacoCanyon, en el oeste de Nuevo México, fue el centro cultural de la patria de los anasazi, una zona que se corresponde aproximadamente con la región de las Cuatro Esquinas, donde confluyen Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Este paisaje de 30.000 millas cuadradas de cañones de arenisca, colinas y mesetas estaba poblado por unas 30.000 personas. Los anasazi construyeron magníficos poblados, como el Pueblo Bonito de ChacoCanyon, un complejo del siglo X de hasta cinco pisos de altura y 800 habitaciones. Construyeron una red de 400 millas de caminos, algunos de ellos de 9 metros de ancho, a través de desiertos y cañones. Y en su arquitectura construyeron sofisticados observatorios astronómicos.

Durante la mayor parte del largo periodo de tiempo en que los anasazi ocuparon la región hoy conocida como las Cuatro Esquinas, vivieron al aire libre o en lugares de fácil acceso dentro de los cañones. Pero hacia 1250, muchos empezaron a construir asentamientos en lo alto de los acantilados, asentamientos que ofrecían defensa y protección. Estos poblados, bien conservados por el clima seco y los salientes de piedra, llevaron a los exploradores anglosajones que los encontraron en la década de 1880 a bautizar a los constructores ausentes como los Cliff Dwellers.

Hacia finales del siglo XIII, algún cataclismo obligó a los anasazi a huir de las casas del acantilado y de su tierra natal y a desplazarse hacia el sur y el este, hacia el río Grande y el pequeño río Colorado. Lo que ocurrió ha sido el mayor enigma al que se han enfrentado los arqueólogos que estudian esta antigua cultura. Los actuales indios Pueblo cuentan historias orales sobre la migración de su pueblo, pero los detalles de estos relatos siguen siendo secretos celosamente guardados. Sin embargo, en la última década, los arqueólogos han extraído de las intactas ruinas nuevos conocimientos sobre los motivos por los que los anasazi se marcharon, y el panorama que se perfila es oscuro. Incluye violencia y guerras -incluso canibalismo- entre los propios anasazi. «Después del 1200 d.C. ocurre algo muy desagradable», afirma Stephen Lekson, arqueólogo de la Universidad de Colorado. «Las ruedas saltan».

En 1874, un viajero anterior, el fotógrafo William Henry Jackson, capturó una imagen de una vivienda anasazi en un acantilado. Corbis

Los pasados meses de enero y febrero, Greg Child, Renée Globis, Vaughn Hadenfeldt y yo exploramos una serie de cañones del sureste de Utah y el norte de Arizona, en busca de las ruinas anasazi más inaccesibles que pudimos encontrar. Llevo 15 años recorriendo el Suroeste y he escrito un libro sobre los anasazi. Al igual que Greg, que ha escalado el Everest y el K2, Renée es una escaladora experta; vive en Moab, Utah, y ha ascendido a muchas agujas y acantilados del desierto. Vaughn, guía turístico de Bluff (Utah), ha trabajado en varias excavaciones y prospecciones de arte rupestre en el sureste de Utah.

Nos intrigaba la cuestión de por qué los poblados se construyeron en lo alto de los acantilados, pero nos fascinaba igualmente el «cómo», es decir, cómo habían escalado los Anasazi los acantilados, por no hablar de cómo habían vivido allí. Durante nuestras excursiones, encontramos ruinas a las que no estábamos seguros de poder llegar ni siquiera con cuerdas y equipo de escalada moderno, cuyo uso está prohibido en estos lugares. Los investigadores creen que los anasazi trepaban por troncos de árboles talados y tallados con hachas de piedra para formar minúsculos puntos de apoyo. Estas escaleras de troncos a menudo se apoyaban en salientes a cientos de metros del suelo. (Pero no habrían sido suficientes para llegar a varias de las viviendas que exploramos. Creo que los arqueólogos -que no suelen ser escaladores- han subestimado la habilidad y el valor necesarios para vivir entre los acantilados.

Era más fácil llegar a los edificios que Greg había localizado que a la mayoría de los yacimientos que exploramos. Pero no era tan fácil moverse por el asentamiento en sí. Mientras caminábamos por la cornisa de las ruinas, la primera estructura que encontramos fue un muro de piedra de metro y medio de altura. Cuatro pequeñas aspilleras -aberturas de cinco centímetros de ancho en el muro- habrían permitido a los centinelas observar a cualquiera que se acercara. Detrás de este muro de entrada había un edificio robusto, con el tejado intacto, adyacente a un granero lleno de mazorcas de maíz de 700 años de antigüedad perfectamente conservadas. Siguiendo por la estrecha cornisa, giramos en una curva cerrada y nos encontramos con un segundo muro en ruinas. Trepamos por ella y continuamos. En dos ocasiones nos vimos obligados a desplazarnos sobre manos y rodillas cuando el acantilado se abrió hacia nosotros, presionando la cornisa como las mandíbulas de un cascanueces. Nuestros pies se agarraban al borde del pasadizo: un descuido significaba una muerte segura. Finalmente, el camino se ensanchó y nos topamos con cuatro espléndidas viviendas de mampostería y otro copioso granero. Debajo de nosotros, el acantilado descendía en picado 150 pies, completamente vertical hasta una pendiente que descendía otros 450 pies hasta el suelo del cañón. El asentamiento, que en su día albergó quizá a dos familias, parecía destilar paranoia, como si sus constructores vivieran en constante temor de ser atacados. Era difícil imaginar a ancianos y niños pequeños yendo y viniendo por un pasadizo tan peligroso. Sin embargo, los antiguos debían de hacerlo: para los anasazi que vivían sobre ese vacío, cada incursión en busca de comida y agua debía de ser una peligrosa misión.

A pesar del miedo que aparentemente ensombrecía su existencia, estos últimos habitantes del cañón se habían tomado el tiempo necesario para embellecer su hogar. Las paredes exteriores de las viviendas estaban enlucidas con una suave capa de barro, y las fachadas superiores pintadas de blanco cremoso. En el enlucido se habían inciso tenues líneas y tramas que creaban diseños bicolores. El saliente de piedra había protegido tan bien estas estructuras que parecían haber sido abandonadas en la última década, no hace 700 años.

Las vertiginosas viviendas de los acantilados no eran la única respuesta de los anasazi a cualquier amenaza que se cerniera sobre ellos en el siglo XII; de hecho, probablemente no eran tan comunes en la cultura. Esto se hizo evidente unos días después, cuando Vaughn y yo, dejando a nuestros dos acompañantes, visitamos Sand Canyon Pueblo, en el suroeste de Colorado, a más de 80 kilómetros al este de nuestros merodeos por Utah. Excavado parcialmente entre 1984 y 1993 por el Centro Arqueológico Crow Canyon, una organización sin ánimo de lucro, el pueblo constaba de 420 habitaciones, entre 90 y 100 kivas (cámaras subterráneas), 14 torres y varios edificios más, todos ellos rodeados por un muro de piedra. Curiosamente, este extenso asentamiento, cuya bien pensada arquitectura sugiere que los constructores trabajaron a partir de un plan maestro, fue creado y abandonado en una sola vida, entre 1240 y 1285 aproximadamente. Sand Canyon Pueblo no se parece en nada a las inaccesibles viviendas de los acantilados de Utah. Sin embargo, había una estrategia de defensa integrada en la arquitectura. «A finales del siglo XIII», explica el arqueólogo William Lipe, de la Universidad Estatal de Washington, «había entre 50 y 75 grandes pueblos como Sand Canyon en la región de Mesa Verde (Colorado): emplazamientos en el borde de un cañón, rodeados de un manantial y fortificados con altos muros. En general, el mejor plan de defensa contra los enemigos era agruparse en grupos más grandes. En el sur de Utah, donde el suelo era poco profundo y la comida difícil de conseguir, la densidad de población era baja, por lo que unirse a un grupo grande no era una opción. En su lugar, construyeron viviendas en los acantilados«.

Un terror desconocido obligó a los anasazi a ocupar vertiginosas viviendas en los acantilados. En la década de 1200, emigraron hacia el sur y el este desde la actual región de las Cuatro Esquinas. Douglas Merri

Un terror desconocido obligó a los anasazi a ocupar vertiginosas viviendas en los acantilados. En la década de 1200, emigraron hacia el sur y el este desde la actual región de las Cuatro Esquinas. Douglas Merri

¿Qué llevó a los anasazi a retirarse a los acantilados y fortificar sus poblados? Y, más tarde, ¿qué precipitó el éxodo? Durante mucho tiempo, los expertos se centraron en explicaciones medioambientales. Gracias a los datos de los anillos de los árboles, los investigadores saben que una terrible sequía asoló el suroeste de 1276 a 1299; es posible que en ciertas zonas no lloviera prácticamente nada durante esos 23 años. Además, es posible que el pueblo anasazi casi deforestara la región, talando árboles para vigas de tejados y leña. Pero los problemas medioambientales no lo explican todo. A lo largo de los siglos, los anasazi superaron crisis comparables -una sequía más larga y grave, por ejemplo, de 1130 a 1180- sin hundirse ni abandonar sus tierras.

Otra teoría, propuesta por los primeros exploradores, especulaba con la posibilidad de que los invasores nómadas hubieran expulsado a los anasazi de su tierra natal. Pero, según Lipe, «simplemente no hay pruebas [de tribus nómadas en esta zona] en el siglo XIII». “Ésta es una de las regiones más investigadas del mundo. Si había suficientes nómadas para expulsar a decenas de miles de personas, seguramente los invasores habrían dejado abundantes pruebas arqueológicas«.

Así que los investigadores han empezado a buscar la respuesta entre los propios anasazi. Según Lekson, dos factores críticos que surgieron después de 1150 -la imprevisibilidad documentada del clima y lo que él denomina «socialización del miedo»- se combinaron para producir una violencia duradera que desgarró la cultura anasazi. Según Lekson, en los siglos XI y principios del XII hay pocas pruebas arqueológicas de una verdadera guerra, pero sí de ejecuciones. En su opinión, «parece que había escuadrones de matones. Las cosas no iban bien para los dirigentes, y la estructura gobernante quería perpetuarse dando un escarmiento a los marginados sociales; los dirigentes los ejecutaban e incluso los canibalizaban«. Esta práctica, perpetrada por los gobernantes de ChacoCanyon, creó una paranoia en toda la sociedad, según la teoría de Lekson, «socializando» así al pueblo anasazi a vivir en constante temor. Lekson pasa a describir un escenario sombrío que cree que surgió durante los siguientes cientos de años. «Pueblos enteros se persiguen unos a otros», dice, “alianza contra alianza”. “Y persiste hasta bien entrado el periodo español». En 1700, por ejemplo, varios pueblos hopi atacaron el pueblo hopi de Awatovi, incendiaron la comunidad, mataron a todos los varones adultos, capturaron y posiblemente asesinaron a mujeres y niños, y canibalizaron a las víctimas. Ekkehart Malotki, profesor de la Universidad del Norte de Arizona y experto hopi, ha recogido recientemente testimonios vívidos y espeluznantes de esta masacre entre los ancianos.

Douglas Merriam

Hasta hace poco, debido a la percepción popular y arraigada de que las antiguas culturas sedentarias eran pacíficas, los arqueólogos se mostraban reacios a reconocer que los anasazi podían haber sido violentos. Como argumenta el antropólogo de la Universidad de Illinois Lawrence Keeley en su libro de 1996, War Before Civilization (La guerra antes de la civilización), los expertos han ignorado las pruebas de guerras en las sociedades prealfabetizadas o anteriores al contacto.

Durante la última mitad del siglo XIII, cuando al parecer la guerra llegó al suroeste, incluso la estrategia defensiva de agregación que se utilizó en SandCanyon parece haber fracasado. Tras excavar sólo el 12% del yacimiento, los equipos del CrowCanyonCenter hallaron los restos de ocho individuos que murieron de forma violenta -seis de ellos con el cráneo destrozado- y otros que podrían haber sido víctimas de la batalla, con sus esqueletos desparramados. No había indicios del entierro formal que era la norma de los anasazi: cuerpos colocados en posición fetal y enterrados con cerámica, fetiches y otros objetos funerarios.

La imagen es aún más espeluznante en Castle Rock, una colina de arenisca que emerge a unos 18 metros del lecho rocoso de McElmoCanyon, a unos ocho kilómetros al suroeste de SandCanyon. Fui allí con Vaughn para reunirme con Kristin Kuckelman, arqueóloga del CrowCanyonCenter que codirigió una excavación en la base del monte, donde los anasazi fabricaron bloques de habitaciones e incluso construyeron estructuras en la cima. Los arqueólogos del Crow Canyon Center excavaron el asentamiento entre 1990 y 1994. Detectaron 37 habitaciones, 16 kivas y nueve torres, un complejo que albergaba entre 75 y 150 personas. Los datos de los anillos de los árboles de las vigas de los tejados indican que el pueblo fue construido y ocupado entre 1256 y 1274, un periodo incluso más corto que el de la existencia de Sand Canyon Pueblo. «Cuando empezamos a excavar aquí», me dijo Kuckelman, «no esperábamos encontrar pruebas de violencia. Encontramos restos humanos que no estaban formalmente enterrados, y los huesos de los individuos estaban mezclados. Pero no fue hasta que llevábamos dos o tres años excavando cuando nos dimos cuenta de que aquí había ocurrido algo realmente malo.»

Kuckelman y sus colegas también se enteraron de una antigua leyenda sobre Castle Rock. En 1874, John Moss, un guía que había pasado un tiempo entre los hopi, condujo a un grupo en el que se encontraba el fotógrafo William Henry Jackson a través de McElmoCanyon. Moss relató una historia que, según él, le había contado un anciano hopi; un periodista que acompañaba al grupo publicó la historia junto con las fotografías de Jackson en el New York Tribune. Hace unos mil años, dijo el anciano, el pueblo recibió la visita de salvajes forasteros del norte. Los aldeanos trataron amablemente a los intrusos, pero pronto los recién llegados «empezaron a buscar comida entre ellos y, finalmente, a masacrarlos y devastar sus granjas», decía el artículo. Desesperados, los anasazi «construyeron casas en lo alto de los acantilados, donde podían almacenar alimentos y esconderse hasta que se marcharan los asaltantes». Sin embargo, esta estrategia fracasó. Una batalla de un mes culminó en carnicería, hasta que «los huecos de las rocas se llenaron hasta el borde con la sangre mezclada de conquistadores y conquistados». Los supervivientes huyeron hacia el sur para no volver jamás.

En 1993, el equipo de Kuckelman había llegado a la conclusión de que estaban excavando el lugar de una gran masacre. Aunque sólo excavaron el 5% del pueblo, identificaron los restos de al menos 41 individuos, todos los cuales probablemente murieron de forma violenta. «Evidentemente», me dijo Kuckelman, «la masacre puso fin a la ocupación de Castle Rock».

Más recientemente, los excavadores de Castle Rock reconocieron que algunos de los muertos habían sido canibalizados. También hallaron pruebas de arrancamiento del cuero cabelludo, decapitación y «extracción de la cara», una práctica que puede haber convertido la cabeza de la víctima en un trofeo portátil deshuesado.

Los anasazi solían cubrir las paredes rocosas cercanas a sus asentamientos con pinturas y tallas de ovejas, serpientes, hombres lagarto y otros animales y símbolos. Los contornos de la izquierda se hacían soplando una pasta de pintura de la boca contra una mano que se mantenía plana sobre la roca. Greg Child

Las sospechas de canibalismo anasazi surgieron por primera vez a finales del siglo XIX, pero no fue hasta la década de 1970 cuando un puñado de antropólogos físicos, entre ellos Christy Turner, de la Universidad Estatal de Arizona, impulsaron decididamente el argumento. El libro de Turner de 1999, El Hombre Maíz, documenta las pruebas de 76 casos diferentes de canibalismo prehistórico en el Suroeste que descubrió durante más de 30 años de investigación. Turner desarrolló seis criterios para detectar el canibalismo a partir de los huesos: la rotura de huesos largos para llegar al tuétano, las marcas de corte en los huesos hechas por cuchillos de piedra, la quema de huesos, las «abrasiones de yunque» resultantes de colocar un hueso sobre una roca y golpearlo con otra roca, la pulverización de vértebras y el «pulido de olla», un brillo que queda en los huesos cuando se hierven durante mucho tiempo en un recipiente de arcilla. Para reforzar su argumento, Turner se niega a atribuir los daños en un determinado conjunto de huesos al canibalismo a menos que se cumplan los seis criterios.

Como era de esperar, las afirmaciones de Turner suscitaron controversia. Muchos de los actuales indios Pueblo se sintieron profundamente ofendidos por las acusaciones, al igual que varios arqueólogos y antropólogos anglosajones que consideraron las afirmaciones exageradas y parte de un patrón de condescendencia hacia los nativos americanos. Incluso ante las pruebas de Turner, algunos expertos se aferraron a la idea de que el «tratamiento extremo» de los restos podría haberse debido, por ejemplo, a la destrucción post mortem de los cuerpos de marginados sociales, como brujas y desviados. Kurt Dongoske, un arqueólogo anglosajón que trabaja para los hopi, me dijo en 1994: «Por lo que a mí respecta, no se puede demostrar el canibalismo hasta que no se encuentren realmente restos humanos en coprolitos humanos [excrementos fosilizados]».

Unos años más tarde, el bioquímico de la Universidad de Colorado Richard Marlar y su equipo lo consiguieron. En un yacimiento anasazi del suroeste de Colorado llamado CowboyWash, los excavadores encontraron tres casas-pozo -viviendas semisubterráneas- cuyos suelos estaban llenos de esqueletos desarticulados de siete víctimas. Los huesos parecían llevar la mayor parte del sello de canibalismo de Christy Turner. El equipo también encontró coprolito en una de las casas de la fosa. En un estudio publicado en Nature en 2000, Marlar y sus colegas informaron de la presencia en los coprolitos de una proteína humana llamada mioglobina, que sólo se da en el tejido muscular humano. Su presencia sólo podía deberse al consumo de carne humana. Los excavadores también hallaron pruebas de violencia que iban más allá de lo necesario para matar: a un niño, por ejemplo, le golpearon la boca tan fuerte con un garrote o una piedra que le rompieron los dientes. Como especuló Marlar a ABC News, la defecación junto a los cadáveres entre 8 y 16 horas después del acto de canibalismo «puede haber sido la profanación final del lugar, o la degradación de las personas que vivían allí».

Cuando los estudiosos de Castle Rock presentaron algunos de sus artefactos a Marlar en 2001, su análisis detectó mioglobina en las superficies interiores de dos vasijas de cocina y una de servir, así como en cuatro piedras de martillo y dos hachas de piedra. Kuckelman no puede decir si el canibalismo de Castle Rock fue una respuesta al hambre, pero afirma que estaba claramente relacionado con la guerra. «Me siento diferente sobre este lugar ahora que cuando trabajábamos aquí», me dijo una pensativa Kuckelman en el yacimiento. «Entonces no teníamos una visión completa. Ahora siento toda la tragedia del lugar«.

Que los anasazi pudieran haber recurrido a la violencia y al canibalismo en situaciones de estrés no es del todo sorprendente. «Los estudios indican que al menos un tercio de las culturas del mundo han practicado el canibalismo asociado a la guerra o a rituales, o a ambas cosas», afirma Lipe, investigador de la WashingtonStateUniversity. «Probablemente se han producido incidentes ocasionales de “canibalismo por inanición” en algún momento de la historia en todas las culturas».

Aparentemente aterrorizados por los invasores, algunos anasazi de finales del siglo XII construyeron sus casas y graneros en salientes casi inalcanzables de los acantilados, como éste del sureste de Utah. Cada incursión en busca de comida, agua y provisiones debió de ser peligrosa. Greg Child

Desde Colorado, viajé al sur con Vaughn Hadenfeldt hasta la Reserva Navajo, en Arizona. Pasamos cuatro días más buscando entre remotos yacimientos anasazi ocupados hasta la gran migración. Como para hacer senderismo en la reserva se necesita un permiso de la Nación Navajo, estas zonas son aún menos visitadas que los cañones de Utah. Tres de los yacimientos que exploramos se encontraban en la cima de mesetas que se elevaban entre 500 y 1.000 pies, y cada una de ellas sólo tenía una ruta razonable hasta la cima. Aunque estos yacimientos están ahora a la vista de una autopista, parecen tan improbables como lugares de habitación (ninguno tiene agua) que ningún arqueólogo los investigó hasta finales de la década de 1980, cuando el equipo formado por Jonathan Haas, del Museo Field de Chicago, y Winifred Creamer, de la Universidad del Norte de Illinois, realizó estudios exhaustivos y dató los yacimientos utilizando las edades conocidas de los diferentes estilos de cerámica encontrados allí.

Haas y Creamer proponen la teoría de que los habitantes de estos asentamientos desarrollaron una estrategia defensiva única. Cuando estábamos en la cima de la mesa más septentrional, podía ver la segunda mesa justo al sureste de nosotros, pero no la tercera, que estaba más al este; sin embargo, cuando llegamos a la cima de la tercera, podíamos ver la segunda. En el valle Kayenta, que nos rodeaba, Haas y Creamer identificaron diez aldeas principales ocupadas después de 1250 y unidas por líneas de visión. No era la dificultad de acceso lo que protegía a los asentamientos (ninguna de las escaladas que realizamos aquí llegó a compararse con las que hicimos en los cañones de Utah), sino una alianza basada en la visibilidad. Si un poblado era atacado, podía enviar señales a sus aliados de las otras mesas.

Ahora, sentado entre las ruinas de la mesa más septentrional, me preguntaba cómo debía de ser la vida aquí en aquella época tan peligrosa. A mi alrededor había fragmentos de cerámica de un estilo llamado Kayenta negro sobre blanco, decorados con una interminable elaboración barroca de pequeñas cuadrículas, cuadrados y tramas, prueba, una vez más, de que los habitantes se habían tomado su tiempo para el arte. Sin duda, a los fabricantes de vasijas, como a mí, la vista desde su casa en la cima de la meseta les parecía majestuosa. Pero lo que hacía que la vista fuera más valiosa para ellos era que podían ver venir al enemigo.

En la actualidad, los arqueólogos están de acuerdo en lo que denominan el «empujón» que llevó a los anasazi a huir de la región de las Cuatro Esquinas a finales del siglo XIII. Parece tener su origen en catástrofes medioambientales, que a su vez pueden haber originado violencia y guerras intestinas después de 1250. Sin embargo, los tiempos difíciles por sí solos no explican el abandono masivo, ni está claro cómo el reasentamiento en otro lugar habría resuelto el problema. En los últimos 15 años, algunos expertos han insistido cada vez más en que también debió de existir una «atracción» que atrajo a los anasazi hacia el sur y el este, algo tan atractivo que los alejó de su tierra ancestral. Varios arqueólogos sostienen que esa atracción fue el culto a las kachinas. Las kachinas no son simplemente las muñecas que hoy se venden a los turistas en las tiendas de regalos Pueblo. Son un panteón de al menos 400 deidades que interceden ante los dioses para asegurar la lluvia y la fertilidad. Incluso hoy en día, la vida de los Pueblo gira en torno a las creencias kachina, que prometen protección y procreación.

El culto a la Kachina, posiblemente de origen mesoamericano, pudo arraigar entre los relativamente pocos anasazi que vivían en las zonas del Río Grande y el Pequeño Río Colorado alrededor de la época del éxodo. Pruebas de la presencia de este culto se encuentran en las representaciones de Kachinas que aparecen en antiguos murales de kiva, cerámica y paneles de arte rupestre cerca del Río Grande y en el centro-sur de Arizona. Esta evolución del pensamiento religioso de los anasazi más al sur y al este podría haber llamado la atención de los granjeros y cazadores que vivían a duras penas en la región de las Cuatro Esquinas. Podrían haber tenido conocimiento del culto a través de los comerciantes que viajaban por la zona.

Buscando yacimientos anasazi en Utah, el guía Vaughn Hadenfeldt (señalando) y el autor David Roberts encontraron un raro petroglifo de una escalera utilizada para entrar en una cámara subterránea, llamada kiva, a través del techo. La imagen fue creada hace al menos 800 años. Greg Child

Por desgracia, nadie puede estar seguro de la antigüedad de la imaginería kachina de Río Grande y el sur de Arizona. Algunos arqueólogos, entre ellos Lipe y Lekson, sostienen que el culto a los kachina surgió demasiado tarde para haber desencadenado la migración del siglo XIII. Hasta ahora, insisten, no hay pruebas firmes de iconografía kachina en ningún lugar del suroeste antes de 1350 d.C.. En cualquier caso, el culto se convirtió en el centro espiritual de la vida anasazi poco después de la gran migración. Y en el siglo XIV, los anasazi empezaron a agruparse en grupos aún mayores, construyendo enormes pueblos, algunos con más de 2.500 habitaciones. Stephen Lekson dice: «Se necesita algún tipo de pegamento social para mantener unidos a pueblos tan grandes».

Al día siguiente de explorar el valle Kayenta, Vaughn y yo nos adentramos al amanecer en el laberinto del sistema del cañón Tsegi, al norte de las mesetas. A las dos horas, subimos a una ruina considerable que contenía los restos de unas 35 habitaciones. La pared de detrás de las estructuras estaba cubierta de pictografías y petroglifos de borregos cimarrones de color marrón rojizo, hombres lagarto blancos, contornos de manos (creados soplando pintura pastosa de la boca contra una mano apoyada en la pared) y una extraordinaria serpiente de 12 metros de largo cincelada artísticamente.

Una de las estructuras de las ruinas era la creación anasazi más asombrosa que he visto nunca. Una plataforma de madera exquisitamente elaborada, construida en una enorme fisura acampanada, colgaba a más de 10 metros por encima de nosotros, impecablemente conservada a lo largo de los siglos. Era estrecha por detrás y ancha por delante, adaptándose perfectamente a los contornos de la fisura. Para construirla, los constructores habían hecho agujeros en las paredes laterales y habían encajado en ellos los extremos cortados con hacha de enormes vigas transversales. Estas vigas se superpusieron con otras, se remataron con un enrejado de palos y se cubrieron completamente de barro. ¿Para qué servía la plataforma? Nadie que la haya visto me ha dado una explicación convincente. Mientras contemplaba esta obra maestra de madera, jugaba con la idea de que los anasazi la habían construido «porque sí»: el arte por el arte.

El Cañón Tsegi parece haber sido el último lugar donde los anasazi resistieron al final del siglo XIII. Jeffrey Dean, del Arizona Tree-Ring Laboratory, ha datado el yacimiento con la plataforma de madera entre 1273 y 1285. Dean fechó en 1286 los cercanos Betatakin y Keet Seel, dos de las mayores viviendas en acantilados jamás construidas, los yacimientos más antiguos descubiertos hasta ahora en la región abandonada. Parece que todas las estrategias de supervivencia fracasaron después de 1250. Justo antes de 1300, los últimos anasazi emigraron hacia el sur y el este, uniéndose a sus parientes lejanos.

«La guerra es un estudio lúgubre», concluye Lekson en un trabajo histórico de 2002, «La guerra en el suroeste, la guerra en el mundo». Contemplando la carnicería que había destruido Castle Rock, el miedo que parecía haberse instalado en las viviendas de los acantilados de Utah y las elaboradas alianzas desarrolladas en el valle Kayenta, tendría que estar de acuerdo.

Sin embargo, mis andanzas del invierno pasado en busca de las ruinas del siglo XIII habían supuesto un idilio sostenido. Por muy pragmáticos que fueran los motivos de los antiguos, el terror había dado origen a la belleza. Los anasazi produjeron grandes obras de arte -aldeas como el Cliff Palace de Mesa Verde, alucinantes paneles de petroglifos, algunas de las cerámicas más bellas del mundo- al mismo tiempo que sus gentes eran capaces de la crueldad y la violencia. Puede que la guerra y el canibalismo fueran respuestas a las tensiones que alcanzaron su punto álgido en el siglo XIII, pero los anasazi sobrevivieron. Sobrevivieron no sólo a cualquier crisis que se produjera poco después de 1250, sino también a los asaltos de la conquista española en el siglo XVI y a la invasión angloamericana que comenzó en el XIX. Desde Taos Pueblo, en Nuevo México, hasta los pueblos hopi de Arizona, los pueblo siguen bailando sus danzas tradicionales y rezando a sus propios dioses. Sus hijos hablan las lenguas de sus antepasados. La cultura ancestral prospera.

David Roberts es un veterano alpinista y autor de 27 libros, entre ellos La montaña de mi miedo y Deborah. Su último libro, The Lost World of the Old Ones (El mundo perdido de los antiguos), que relata descubrimientos arqueológicos en el antiguo suroeste, saldrá a la venta esta primavera.

—————–